全国47都道府県を代表する土産菓子のマップを作った

-

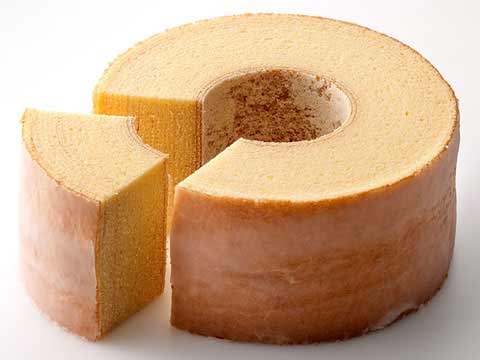

よいとまけ(よいとまけ)

ロールカステラにハスカップジャムがたっぷり塗られた菓子。表面にはベタ付かないように、オブラートが巻かれている。しかし切り分けるためにはオブラートが邪魔をし、かといってオブラートを取り外せば結局手がベタ付いてしまうので、自称「日本一食べにくいお菓子」。

発売当初から食べにくいという客の声がよく届いたが、考案者の小林正俊は、苫小牧の象徴の丸太であると根気よく説明し、形を守ったという。しかし2009年に7等分に切れているタイプが発売され、翌2010年には元のタイプが発売中止となった。

「よいとまけ」の名は、地元苫小牧にある製紙工場の木場で丸太を上げ下ろしする時のかけ声に由来し、外観も丸太をモチーフにしている。

-

バター餅(ばたーもち)

北秋田市で40年以上前から地域で食されてきたという郷土菓子。水に一晩浸したもち米をつき、ほかの材料(バター・小麦粉・卵黄・砂糖など)を加えて混ぜて作られている。バターを入れることで時間が経っても硬くなりにくく、餅の柔らかな食感が保たれているという特徴があり、このことから伝統的方法で冬に狩猟をするマタギたちの間で保存食として用いられていた。

長年他地域に知られることがなかったが、テレビ放送をきっかけに知名度を得る。「日本全国物産展/第3回ニッポン全国ご当地おやつランキング」には、もちもち三角が秋田県代表として参加し、全国デビューした。

画像は みうら庵の「もちもち三角バター餅」

-

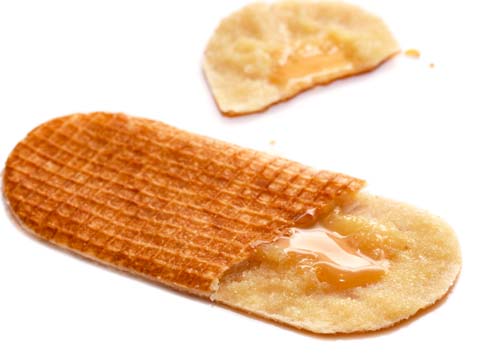

ぬれ煎餅(ぬれせんべい)

煎餅の生地を焼いた直後の熱いうちに醤油に漬けて作る、千葉県銚子市を発祥とする日本の菓子。

千葉県銚子市は、米の名産地であると共に日本一の醤油の名産地であり、古くから煎餅を作るところが多く、近隣に煎餅の観光名所もある煎餅の産地でもある。銚子市の米菓店「柏屋」2代目店主の横山雄次が考案し、1960年ごろから規格外品の「おまけ」として頒布し始め、1963年に商品化。「ぬれせん」は柏屋の登録商標である。

千葉県銚子市の地方私鉄である銚子電気鉄道は、1995年より「銚電のぬれ煎餅」(登録商標)の名でぬれせんべいを製造販売している。慢性的に経営難という問題を抱え続ける同社の増収策として位置づけられ、先行して参入していた煎餅・あられ製造の「イシガミ」が銚子電気鉄道を支援するため無料で技術を指導した。

-

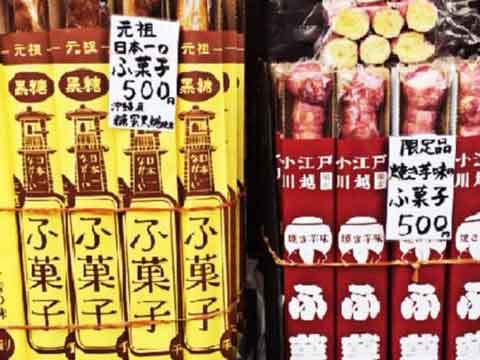

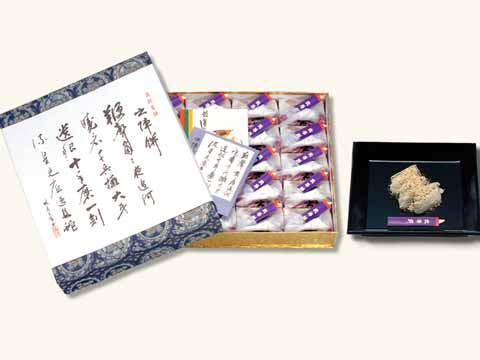

久寿餅(くずもち)

関東では江戸時代後期に入り、小麦粉を発酵させたものから作られた菓子がくずもち(久寿餅)と呼ばれるようになった。現在の東京都区部東部を含む葛飾郡(下総国)の「葛」に由来し、関西の「葛餅」と区別するため「くず(久寿)」の字を当てたという説がある。

関東の久寿餅は小麦粉から精製したデンプンを乳酸菌で発酵させたものであり、「和菓子で唯一の発酵食品」とも言われる。また、原材料に葛粉は含まれない。見た目は白く、関西の「葛餅」のような透明感はない。食感も「葛餅」と比較して硬く、独特の風味がある。

久寿餅は、かつて葛飾郡だった東京都江東区の亀戸天神社のほか、池上本門寺(東京都大田区)や川崎大師(神奈川県川崎市)の門前町の名物でもある。

-

サーターアンダギー(さーたーあんだぎー)

沖縄県の郷土菓子で、砂糖を使用した生地を用いる球状の揚げドーナツ。

首里方言で、サーターは砂糖、アンダーギーはアンダ(油)+アギ(揚げ)+語尾を伸ばすことで「油で揚げたもの」という意味になる。縁起の良い菓子とされ、結婚式など祝い事でも振る舞われる。画像出典元:サーターアンダーギー 沖縄県 | うちの郷土料理:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/47_8_okinawa.html

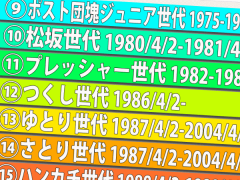

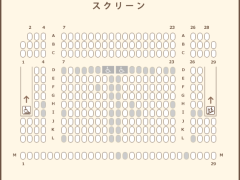

47都道府県代表

全国47都道府県にある土産菓子を高校野球のように選抜してみました。「勝手に代表にするな」と言われそうなので、表示されるお菓子の画像はランダムに表示されるようにしました。

お菓子の画像をクリックすると、その都道府県のお菓子の一覧が表示され、その一覧の中からどれかお菓子の画像をクリックするとそのお菓子の説明が表示されます。

お菓子の説明については、Wikiや会社HPなどから引用しています。気に入ったお菓子がありましたら、企業のサイトへ行って見てみてください。

もし「このお菓子があるのにあれがないのはおかしいぞ」「○○も有名だよ」などリクエストがありましたら、コメント欄からお知らせくださると助かります。不可解選考、大いにアリ!

大阪のお菓子見てて中島大祥堂ってお店知らないなあ、と思ってサイト見たら本店が兵庫って書いてあるけど、大阪のお菓子…でいいのかな…?