桜餅は2種類じゃなかった…桜葉の産地・松崎町で食べ比べ!

| 撮影日 | 2014年5月 |

|---|

巷には定型文のように説明されるものというのがあります。そのひとつに「桜餅は関西風と関東風の2種類がある」という桜餅についての説明があります。どちらか一方しか知らない人にとっては驚きの雑学ですが、その説明自体は正しいとは言えません。なぜなら実際は2種類でなくもっとあるからです。

関西風・関東風とは?

まず共通認識として、「関西風」「関東風」をおさらいしていきましょう。

関西風の桜餅

Wikipediaの「桜餅」のページには便宜上道明寺餅を「関西風桜餅」、長命寺餅を「関東風桜餅」と呼称すると前置いた上で、関西風桜餅について以下のように説明が続きます。

全国で主に作られている桜餅は、道明寺餅ともいう。道明寺粉を用い、桜の葉で包んだ桜餅。伝統で典型的な和菓子の一つ。大阪府藤井寺市に材料の道明寺粉の由来にもなったという道明寺がある。

桜餅 - Wikipedia

つぶつぶとした食感で、甘さと桜葉の塩気のバランスが絶妙ですよね。僕の出身は北海道なのですが、桜餅と言えばこちらを思い浮かべます。

画像出典元:株式会社 鳴海餅本店

関東風の桜餅

こちらもWikipediaの「桜餅」のページから抜粋しますと、

関東風桜餅は、塩漬けの桜の葉を用いた、江戸に発祥した桜餅。伝統で典型的なものの一つ。東京隅田川の向島にある長命寺という寺院の門前にこの桜餅を作り始めた店舗がある。したがって、関東以外の地域では、関東風桜餅のことを長命寺と呼ぶこともある。

桜餅 - Wikipedia

とあります。こちらは小麦粉や白玉粉、餅粉などを水に溶いた生地を延ばして熱する手法のため、関西風とは味わいがやはり違います。

画像出典元:株式会社 やまもと

松崎町の桜餅を食べ比べ

さて本題です。桜葉の産地である静岡県松崎町には独自の桜餅があるとのこと。実際に松崎町に行って菓子店などを巡り3種類の桜餅をゲットしました。

ではさっそく食べ比べてみましょう。

松崎町は「なまこ壁」の町並みとしても有名(くら寿司ではない)

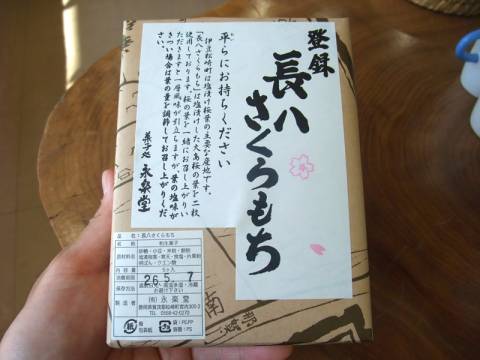

永楽堂(えいらくどう)の長八さくらもち

1軒目は永楽堂です。

趣のある店舗で買いました。

見た目は大福餅が松崎町産の桜の葉っぱでくるまれています。関西風でも関東風でもない味わいです。

ところで、この「長八さくらもち」という名の由来が気になりませんか?というわけで、その理由をお店の方に聞いてみました。証言内容は以下箇条書き。

- 永楽堂の先代の頃に桜葉の産地として松崎町が注目され始めてきた。

- そこで、うちでも何か独自のものを出そうという事で作り始めた。

- “長八さくらもち”の長八とは江戸時代の左官職人『入江長八』のこと。

- 長八が松崎出身の有名人ということで名付けた。彼の好物だったわけではない。

- 求肥(餅粉などを材料とする和菓子)に比べると上新粉の割合が多め。

- 先に売り出されたのは梅月園さんの“さくら葉餅”。

- 梅月園さんはほぼ上新粉で作られているのではないか。

では、先に売り出したという梅月園に行ってみましょう。

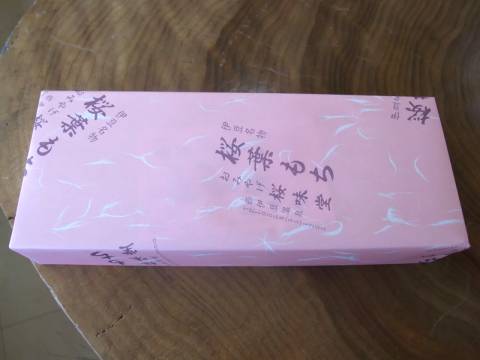

梅月園(ばいげつえん)のさくら葉餅

2件目は梅月園です。

こちらは個包装がありました。さくら餅ではなくさくら“葉”餅と名付けているところが、いかにも桜葉の産地らしいですね。

梅月園や永楽堂は上新粉(うるち米を加工した粉のこと)メインで生地を作っていて、基本的に白玉粉(もち米を加工した粉のこと)を使う大福とは差別化しているようです。

言われてみれば、大福のようにはもちもちしておらず、引っ張ると『どこまでもねばるような感じ』はありません。

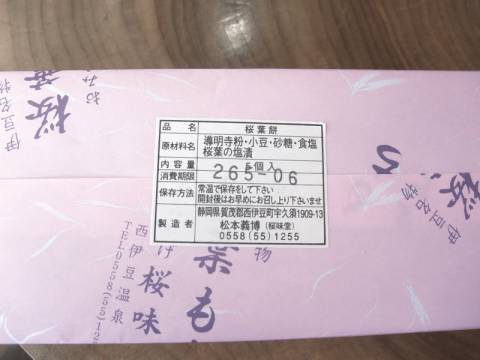

桜味堂(さくらみどう)の桜葉もち

3件目は桜味堂です。

桜味堂の桜餅は道明寺であった。

こちらは一口サイズで食べやすい。総じて松崎町の桜餅は着色されておらず白いです。

まとめ

今回、松崎町の桜餅3種を食べ比べしました。前述のWikipediaの「桜餅」のページによると、この他にも『ひとひら桜餅』『みどりの桜もち』などがあるそうです。まだ世に知られていない桜餅があればぜひお知らせください。

あと葉っぱを食べるか食べないかで議論が分かれるところですが、葉っぱに含まれる“クマリン”という香り成分には肝毒性があるので、大量摂取には注意が必要らしいです。気を付けましょう。